Ho fatto davvero bene a convincerti a inviare un articolo in risposta a quanto scritto da Iugal e apocastasi: in chat Telegram non avresti potuto esporre così bene il concetto.

Ora però ne vogliamo leggere degli altri. :D

Un'analisi sul gioco degli Scacchi a proposito della sua vicinanza alla simulazione dell'arte della guerra. Un articolo che richiede tempo, ma che appaga della fatica profusa.

In un’interessante concatenazione di interventi qui sulla Tana, inaugurata dall’articolo “Oltre German e American” di Matteo "Iugal", ho letto con grande piacere e interesse l’articolo dell'amico Francesco "apocastasi" Calemi dal titolo “Shogi, scacchi e l’arte della guerra”.

Essendo, fin praticamente dall’infanzia, un grande estimatore sia dei giochi tradizionali orientali come per l’appunto lo Shogi, il Go e il Mah-Johnng, sia un appassionato wargamer (storico e non, da tavolo e tridimensionale), sono davvero felice per l’opportunità concessami dalla Tana per esporre anche la mia posizione riguardo la questione della vicinanza (o meno) degli Scacchi all’arte della guerra.

Una convinzione diffusa, questa, che ormai da diversi secoli pare essere entrata nell’immaginario collettivo, sia dei conoscitori del mondo ludico che dei “profani” ad esso; ma che, ad un più attento esame, mostra non poche criticità e anzi, messa sotto la lente dello storico militare, risulta essere almeno concettualmente responsabile di un quantitativo non indifferente di morti e tragedie. Perché se è vero che la guerra può anche essere considerata alla stregua di un gioco, si tratta di un gioco maledettamente serio e al quale bisogna avvicinarsi con estrema cautela.

Regno di Battria, a nord dell’India, terzo secolo Avanti Cristo. Prima una satrapia dell’Impero persiano, ora uno dei tanti regni derivati dalla morte di Alessandro Magno e dalle interminabili lotte tra i suoi successori, la Battriasi estendeva dall’Hindu Kush all’Oxus, in un territorio più o meno coincidente con l’attuale regione settentrionale dell’Afghanistan. In zone come queste il miscuglio culturale tipico dell’era post-alessandrina ed ellenistica raggiunse il suo apice, esprimendosi anche nel mondo ludico. In particolare, le popolazioni locali unirono alcuni loro giochi di corsa su tabellone con la Petteia greca, uno dei passatempi più praticati del mondo greco. Il risultato fu uno strano ibrido: un gioco su griglia ortogonale (dalle sessantaquattro alle cento caselle) in cui quattro eserciti suddivisi nelle quattro categorie tipiche dell’arte bellica dell’epoca (fanteria, cavalleria, carri ed elefanti) si davano battaglia. Probabilmente per entrambe queste ragioni il gioco fu chiamato Chaturanga, ossia “gioco dei quattro”, peraltro citato nei versi del grande poema epico della tradizione indiana, il Mahabharata. Aspetto particolarmente interessante ai nostri fini, in alcune delle sue tante versioni prevedeva raffinate trattative tra i quattro contendenti, l’uso dei dadi per decidere le mosse e talvolta l’esito degli scontri, caselle con caratteristiche speciali corrispondenti a diversi terreni.

Se tutto questo vi fa venire alla mente la parola “wargame” e se immaginate questo genere di giochi già in epoca antica… probabilmente siete nel giusto e se le cose avessero seguito un certo corso probabilmente oggi ci ritroveremmo di fronte a primi esemplari di giochi bellici hexagona et tesserae con pugnacium exitium tabulae risalenti alla prima epoca repubblicana romana. Ma la storia a volte prende strade inaspettate e i legionari dell’urbe si divertiranno con il Ludus Latrunculorume non con gli hex and counter le combat resultstables di un improbabile LudusBellicus latino.

Questo perché nel suo cammino il proto-simulativo Chaturanga si evolverà in ambito persiano prima nel gioco a due Shatranji, poi nel più simbolico Shamat (la probabile origine del termine “scacco matto”) con il quale finalmente arriverà in Europa diventando gli Scacchi che noi tutti conosciamo. Ma nel farlo perderà due elementi, uno ideale e un altro materiale: qualsivoglia legame anche poco più che allegorico con la realtà e i dadi che – con la loro casualità ponderata dalle regole del gioco – garantivano la persistenza del suddetto legame.

Perché gli Scacchi abbiano scelto la strada dell’astrazione e l’abbiano percorsa con tanta determinazione è ancora oggi questione aperta tra gli studiosi. Sicuramente uno dei motivi va ricercato in una sorta di “condanna morale” nei confronti del dado, spesso inteso non più come strumento di espressione dell’equilibrio cosmico che unisce universo trascendente e scelte individuali del giocatore tramite i suoi esiti (la visione olistica, tipicamente orientale, delle origini), bensì come mero strumento del capriccio del fato o perfino di forze maligne, semplice ricerca del brivido dell’imprevisto che rende banale qualsiasi sforzo intellettuale. Un pregiudizio ludico-culturale che, lo vedremo, non è certo solo appannaggio del passato.

Quale che sia la ragione, gli Scacchi abbandonano il dado e così facendo scavano, di propria iniziativa e in maniera definitiva, un fossato incolmabile tra loro e la realtà materiale, ma quest’ultima, come sempre, dimostra di avere molta pazienza e sa bene come prendersi per tempo le proprie rivincite.

I due filosofi amavano davvero questo gioco antenato della nostra Dama, forse però per due motivi diametralmente opposti. Platone ne avrà apprezzato le precise geometrie che si producono sul suo tabellone, capaci di formare una descrizione sintetica di uno scontro armato tramite una sua raffigurazione idealizzata e universale. Aristotele invece vi avrà visto una rappresentazione analitica dell’evento bellico tramite forme capaci di ricrearne le singole caratteristiche concrete… e magari grazie al “gioco dei fanti” avrà visualizzato una grande battaglia tra due falangi oplitiche contrapposte. Di sicuro un’immagine che dev’essere apparsa nella mente del suo giovane e più brillante allievo: il giovane principe del Regno di Macedonia.

Ma partire da qui per dire che il futuro Alessandro Magno giocava con il grande Aristotele ai wargame (PolemikaPaidìa?), per quanto suggestivo, è forse un po’ azzardato. Questo perché la Petteia, sia ancora una volta per la mancanza di forme di casualità ponderata che per la sua quasi totale simmetria interna, al massimo riusciva a riprodurre singole forme dell’evento bellico (un accerchiamento, un contrattacco, una difesa in profondità…), ma non modelli effettivamente riutilizzabili e direttamente rispondenti ad aspetti tattico-strategici valutabili in maniera precisa. Quante possibilità ha una falange di resistere a una carica di carri da guerra? Con quale tipo di truppa posso respingere gli elefanti del nemico? Quale formazione va impiegata nell’attraversamento di un terreno accidentato? E via dicendo. No, la realtà non si sarebbe accontentata di una vendetta così approssimativa nei confronti di chi l’aveva privata del gioco che lei amava tanto.

Avrebbe atteso, invece, l’arrivo secoli dopo di un astronomo e fisico italiano, il pisano Galileo Galilei. Il quale, dilaniato tra ciò che gli ispirava la sua profonda fede religiosa e quello che i suoi occhi vedevano attraverso un cannocchiale puntato verso il cielo, fu tra i primi a formulare uno dei più importanti teoremi della storia del pensiero umano: il metodo scientifico.

Il quale metodo intendeva appunto creare una propria rappresentazione della realtà non tramite figure universali (ma solo ideali) o raffigurazioni precise (ma isolate), bensì tramite esperimenti ripetibili e liberamente modificabili, i cui risultati in sequenza avrebbero definito tramite le categorie aristoteliche la natura più profonda delle idee platoniche. Si mettevano cioè in relazione reciproca i vari concetti assoluti e le loro manifestazioni reali, creando non più degli assiomi statici, ma dei modelli dinamici.

Da questa intuizione, un altro filosofo e matematico tedesco, Gottfried Wilhelm von Leibniz, trarrà ulteriori conclusioni creando da un lato la teoria delle monadi e dall’altro fornendo fondamentali contributi alla scienza probabilistica. E proprio riguardo a quest’ultimo campo, in una lettera inviata a un amico, teorizzerà la possibilità di creare un gioco adatto a generali e capitani, un modello razionale capace di rappresentare tramite relazioni statistico-combinatorie il comportamento sul campo delle truppe, l’esito degli scontri, i problemi logistici e l’impatto dei diversi tipi di terreno nell’ambito di una campagna militare.

E la realtà, leggendo quelle parole, cominciò a sorridere…

Questo almeno all’incirca fino alla metà del Settecento, quando nuove visioni del mondo e nuove scienze ancora in via di definizione iniziano a far sentire la pressione su tutti gli aspetti della vita quotidiana e della cultura. Gioco compreso.

È in tale contesto che dobbiamo vedere l’improvviso fiorire di una pletora di “scacchi militari”, reinterpretazioni di ogni tipo e con le varianti più disparate del classico regolamento degli Scacchi. Il loro scopo era infatti anche lodevole: rispondere alle esigenze espresse da parte di élite culturali insofferenti ai vecchi limiti e pregiudizi, per ritrovare quell’antico legame tra gioco su scacchiera e realtà che si era perso sui sentieri che conducevano dalla Battria alla Persia. Si trattava in sostanza di giochi che modificavano le caratteristiche dei pezzi in campo citando espressamente questo o quel nuovo reggimento, introducendo nuove forme di attacco come cariche di cavalleria e bombardamenti di artiglieria, cambiando la forma o la natura della scacchiera… vi fu perfino qualcuno che azzardò la reintroduzione (pur se molto limitata e non su basi ponderate) del famigerato dado! L’ingenuità di questi giochi, per quanto elaborati e ben congegnati, risultava però evidente agli esperti del settore e così Napoleone non passò le sue lunghe notti prima delle grandi battaglie a giocare a Les Échecs Militaires, ma, secondo la leggenda, a quanto aveva a disposizione di più concettualmente prossimo a un wargame: un solitario con le carte.

Alla realtà, che ormai già assaporava il suo trionfo, tutto ciò non sarebbe mai bastato. Avrebbe invece atteso ancora, stavolta solo per pochi anni, l’arrivo dei suoi campioni: i von Reiswitz, padre e figlio, inventori rispettivamente del wargame tridimensionale e del wargame su mappa moderni. Giochi che avrebbero abbandonato pedine, tabelloni, figure e simboli in ordine sparso, affidandosi invece a modelli matematico-probabilistici, accurate stime statistiche e precise mappe create con i più avanzati metodi topografici. Insomma, basta con idee e forme assortite: era arrivata l’ora di creare dei modelli e cominciare a giocare sul serio. Era giunto il momento del wargame.

Solo che all’epoca la lingua più utilizzata non era l’inglese e proporre alla corte prussiana un gioco con un nome francese in piena epoca napoleonica non sarebbe stata una grande mossa di marketing. Così, nel 1812, mentre le carte del suddetto Napoleone svolazzavano tra i venti delle steppe russe, von Reiswitz senior, Georg Leopold, propose al principe ereditario un nuovo svago da giocare muovendo, con appositi righelli, pezzi di legno o soldati di piombo su terreni ricreati con sabbia e creta, chiamandolo semplicemente “gioco della guerra” in tedesco: Kriegsspiel. Un nome secco come una cannonata, che von Reiswitz junior, Georg Heinrich, rese ancor più semplice da personalizzare e riprodurre in più esemplari sovrapponendo a una mappa una griglia ortogonale, al fine di regolare i movimenti e le gittate delle diverse armi fedelmente riprodotte e calcolate. Ah, e dadi… tanti dadi, con esiti speciali le cui combinazioni creavano in effetti la prima delle tante tabelle che un secolo e mezzo dopo sarebbero comparse nei pensieri e nei sogni (talvolta negli incubi…) di migliaia di wargamer.

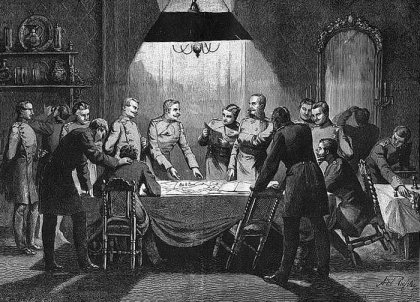

Così, mentre il giovane rampollo di casa Hohenzollern si baloccava col suo nuovo passatempo, gli occhi degli ufficiali prussiani cominciarono a brillare: altro che scacchi o presunti tali, ecco finalmente un gioco capace di rappresentare degnamente l’arte della guerra, senza inutili fronzoli idealistici e in maniera rigorosamente scientifica! Signor generale, che ne direbbe se provassimo a usarlo per addestrare a dovere i giovani ufficiali alla conduzione di una battaglia, prima ancora di farli scendere in campo?

La realtà aveva avuto finalmente la sua vendetta. Soprattutto, aveva di nuovo il suo gioco.

Nel caso di Antoine de Jomini forse si è trattato di pura sfortuna e con lui il tempo è stato almeno in parte galantuomo, vista l’importanza che le sue teorie hanno avuto almeno nel mondo prettamente militare da due secoli a questa parte.

Teorie che egli formula partendo dai suoi studi di fisica e geometria, che vedono forze, masse e vettori contrapporsi non solo sul campo di battaglia, ma anche nel più esteso territorio interessato dalle manovre di una campagna militare... e non è un’intuizione da poco, perché per progressi sostanziali in questo campo bisognerà attendere quasi un secolo dopo il maresciallo russo Tukhachevsky e la sua “arte operazionale della guerra”. Ma tornando al nostro pensatore svizzero, dalle sue speculazioni derivano concetti come la concentrazione delle forze, la difesa per linee interne, la dispersione e la riorganizzazione delle truppe, l’applicazione del massimo sforzo nei punti critici dello schieramento avversario. Tutte cose, e non è un caso, che nella loro regolare geometria suoneranno familiari a un qualsiasi giocatore di Scacchi.

Il problema di de Jomini è che, come spesso accade a un buon pensatore e teorico, gli capitò di essere praticamente contemporaneo a uno straordinario pensatore e teorico.

Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, un nome (o almeno, un cognome) che sfido qualsiasi lettore, wargamer o meno che sia, a dire di non conoscere! E questo non perché le sue teorie e i suoi scritti siano di per sé migliori rispetto all’opera di de Jomini, ma perché sono intellettualmente più ampi. Con von Clausewitz e il suo trattato Della guerra, insomma, si ha la netta impressione di uscire dai bui stanzoni dei quartieri generali per dirigersi alternativamente in due luoghi in effetti molto diversi: da un lato il vero campo di battaglia, con il suo caos e la sua apparente follia, dall’altro le raffinate sale dei sovrani e dei presidenti, talvolta non meno imprevedibili e insidiose.

Questo per due elementi fondamentali della teoria clausewitziana, due elementi che – e di nuovo, non è un caso – sono pane quotidiano per il wargamere, l’amante del gioco di simulazione moderno.

Il primo concetto è la frizione, abilmente riassunta, in una delle sue massime più famose, dal maresciallo Helmuth von Moltke, uno dei più grandi (ed efficaci) interpreti di von Clausewitz: nessun piano sopravvive al contatto col nemico. Da un lato, questo evidenzia alla perfezione il ruolo fondamentale ricoperto dal caos, dalla nebbia di guerra e dall’imprevisto nella conduzione di un’operazione militare che prima di allora aveva ricevuto solo sporadiche e marginali attenzioni da parte dei teorici (forse con l’unica eccezione di Machiavelli e della sua ben poco edificante immagine della Fortuna come “donna da battere e urtare”, per piegarla al proprio volere). Dall’altro ci potrebbe far ritenere che, secondo questa impostazione, l’azione bellica in realtà non sia che un ammasso di fortunate o sfortunate coincidenze: si parte con un piano di massima e poi si vede cosa succede; una visione davvero approssimativa del pensiero di von Clausewitz (che non ha mai pensato nulla del genere), del suo seguace von Moltke (che non ha mai improvvisato un bel nulla nella sua vita) e del “gioco di guerra” tanto apprezzato da quest’ultimo che lo praticava ancor prima di indossare un’uniforme (un gioco nel quale come vedremo a breve, e forse con sorpresa di molti, il puro caso c’entra poco o nulla). Nella frizione, ossia nell’attrito che si crea tra i nostri piani e la realtà, la semplice aleatorietà non è che il punto di partenza dello scenario: la singola causa scatenante che, come il fuoco generato da una fortuita scintilla, può divampare incontrollato e scatenare un incendio o essere governato e generare forse la prima e più grande scoperta del genere umano. Dunque, così come gli Scacchi ci aiutano a visualizzare e anche ad applicare le teorie jominiane, il wargame ci restituisce infine un’immagine corretta dell’impianto clausewitziano.

Ancora, possiamo utilizzare due meccaniche tipiche del gioco di simulazione per identificare due tipologie di frizione che, aspetto fondamentale, non vengono stabilite nelle loro connotazioni in maniera arbitraria (alla Risiko!, per intenderci). Al contrario, fanno parte integrante del processo di design da parte dell’autore del gioco, come espressione ponderata della sua personale visione storiografica (o immaginifica, se parliamo di giochi di simulazione ad ambientazione fantastica) degli eventi rappresentati. E proprio come coloro che si trovarono coinvolti negli episodi simulati, starà a noi cogliere le relazioni tra tali aspetti all’apparenza del tutto fortuiti, sfruttandoli a nostro vantaggio o almeno impedendo al nemico di farlo esercitando un’attività tutt’altro che aleatoria, bensì profondamente razionale.

Il dado quindi ci indica la più semplice “frizione lineare”, ossia le varianze statistiche nelle probabilità che determinate azioni correlate alla natura delle risorse coinvolte (un attacco, un movimento, una manovra difensiva, l’arrivo dei rifornimenti, eccetera) possano condurre a determinate conseguenze. Le carte (azioni speciali, ordini, eventi, eccetera) introducono invece nel modello la più complessa “frizione non lineare”, che riproduce in maniera puntuale tutto quel complesso di eventi fortuiti, false percezioni, improvvise giravolte della sorte che ebbero comunque influssi rilevanti sullo svolgersi dei fatti.

Ma il meglio doveva ancora venire.

Questo primo assaggio del concetto di non linearità ci porta ad anni luce di distanza dall’ispirazione rigorosamente euclidea degli Scacchi, ma nel contempo ci avvicina al secondo grande caposaldo della concezione clausewitziana della guerra: l’elemento politico.

Qui la questione si fa, se non più complicata, senz’altro più variegata e interessante, perché secondo il nostro bravo teorico militare chiunque vi dica che la guerra è solo una questione di spade e cannoni vi sta dando un’informazione quanto mai incompleta, o addirittura inesatta.

Più di recente, le nuove teorie relative alla cosiddetta “guerra ibrida” sviluppata su canali economici, culturali, religiosi, mediatici e informatici hanno aggiunto altri fattori ancor meno ponderabili nell’equazione bellica, e certo non solo per i conflitti del presente. Anche nel passato la guerra era un coacervo di atti e processi che andavano ben al di là della gittata di un certo tipo di arco, della distanza di marcia di un reggimento dei granatieri o dell’ultimo modello di carro armato. Sono tutti fattori essenziali, certo, ma non sono gli unici… e soprattutto sono tutti fattori essenziali per la comprensione dell’arte della guerra che un gioco lineare, deterministico e quasi del tutto simmetrico come gli Scacchi non possono assolutamente cogliere: sono proprio tutto ciò a cui hanno voltato le spalle secoli e secoli fa. Chi ha giocato a titoli come Annibale e Amilcare, Labyrinth, lo stesso Twilight Struggle o un qualsiasi COIN o card-driven game sa bene quanto elementi non direttamente legati allo spostamento della singola pedina da una casella all’altra (quale che sia la sua forma, esagonale o no) influiscano sullo svolgimento della partita.

È questo il grande campo dei cosiddetti “fattori non cinetici”, ossia tutti quegli aspetti che esulano da una valutazione immediatamente razionale, definendo quelle che potremmo chiamare ancora una volta “dinamiche non lineari”: tutta roba che si muove su più piani diversi ma intrecciati, per nulla quantificabili per via aritmetico-geometrica e che una scacchiera – come vedremo a breve con l’ultimo esempio della nostra trattazione – neanche saprebbe come rappresentare. Un campo che non a caso nei decenni successivi porterà alla nascita dei cosiddetti Kriegsspiel politico-militari, in cui la valutazione dell’azione bellica si intreccerà a fattori esterni a essa, ampliando il concetto stesso di wargame e avvicinandosi a quello più vasto di “simulazione”. Da tale esperienza derivano tutti i giochi politici e di trattativa più elaborati che troviamo oggi sui nostri scaffali, come i già citati card-driven COIN, nonché tanti altri sistemi che utilizzano altre meccaniche.

In effetti, quando i “professionisti del settore”, ossia i militari e perfino qualche uomo politico, hanno provato a condurre le loro operazioni sulla base di metodologie puramente lineari, territoriali e quantitative, l’esito è stato quasi sempre lo stesso, da Verdun a Saigon: migliaia e migliaia di vittime facilmente evitabili. Ecco stagliarsi di fronte a noi quella pericolosa illusione del ritenere che un modello astratto (quindi, una contraddizione in termini) come gli Scacchi possano dirci qualcosa di realmente utile sul mondo, ed ecco i rischi che il seguire questo allettante, ma insidioso sentiero comporta.

Famosa e brutalmente efficace l’affermazione in questo senso della giornalista Frances FitzGerald nel suo libro dedicato al Vietnam, Fire in the Lake (il nome vi ricorda qualcosa?) secondo cui il generale Westmoreland – comandante delle forze americane e sudvietnamite nella prima fase del conflitto – giocava a Scacchi, mentre il nordvietnamita Ho Chi Minh giocava al più sottile ed elaborato Go. Concetti tipicamente “scacchistici” come il mantenimento della posizione, la conquista di certi settori, l’eliminazione fisica dei pezzi avversari hanno la loro importanza in guerra, ma non sono che uno dei tanti fattori in campo, spesso neanche il più rilevante. Di certo, tra i due, von Clausewitz, che riteneva non gli Scacchi ma il gioco delle carte la migliore rappresentazione di uno sforzo bellico (e riecco Napoleone e i suoi solitari), si sarebbe trovato più a suo agio con lo statista orientale che con il generale statunitense. E di certo avrebbe avuto molte cose di cui conversare con il potente uomo politico americano Henry Kissinger, anche lui notoriamente poco amante di Re e Pedoni, ma estimatore – a quanto si racconta, almeno nei suoi concetti di base – del ben più sfaccettato e “movimentato” Diplomacy quale modello efficace per comprendere le dinamiche essenziali delle relazioni internazionali.

Sia ben chiaro, per amor di precisione, la contrapposizione Scacchi-deJomini e wargame-von Clausewitz va considerata semplicistica e riduttiva, perché molti sono gli incroci tra le teorie di questi pensatori e la natura dei generi ludici: vi sono frizione ed elementi non cinetici negli Scacchi, così come direttrici di manovra e applicazione delle forze nel wargame. Tuttavia, portandola così alla luce come abbiamo fatto, possiamo finalmente svelare il grande equivoco che può indurci a confondere la casualità “esterna” al gioco (del tutto arbitraria e per questo quasi inesistente ad una simulazione degna di questo nome) e la casualità “interna” al gioco (ossia la variabilità ponderata degli esiti, parte integrante dei parametri della simulazione). Oltre a spiegarci perché c’è da rimanere perplessi di fronte alla facilità con cui si accetta una visione degli Scacchi progenitori del wargame, mentre allo stesso tempo vi è ancora chi pensa che i card-driven games non siano dei “veri wargame”!

Un’ultima e forse esaustiva illustrazione dei concetti finora esposti la possiamo ritrovare in un episodio della storia militare tenuto in grande considerazione negli Stati Uniti, ma qui da noi sconosciuto ai più: la campagna nel Maryland del generale Lee e la battaglia di Antietam, nel Settembre del 1862.

Quanto sto per scrivere può sembrare la trama di un film pseudostorico di quart’ordine, ma credetemi: è successo davvero. Settembre 1862, la Guerra di secessione va avanti da poco più di un anno e la Confederazione già comincia ad avere problemi di approvvigionamento di viveri e materiali. Ha vinto più volte sul campo contro i più numerosi, ma peggio comandati eserciti dell’Unione, eppure le potenze europee non sembrano avere la minima intenzione di riconoscere gli Stati ribelli per quella sgradevole questione della schiavitù e il rischio concreto è quello che alla fine il Nord vinca per semplice esaurimento.

In questo scenario, il nuovo comandante sudista dell’Esercito della Virginia Settentrionale, Robert E. Lee, fresco della sua fulminante vittoria nelle cosiddette Battaglie dei sette giorni, ha la bella idea di passare all’offensiva, dirigendosi verso il Maryland, stato schiavista ma posto a nord e nel pieno cuore dell’Unione, a due passi da Washington D.C., per convincerlo a unirsi alla Confederazione. Passare dalla difensiva all’offensiva, trovando un punto debole dello schieramento avversario pur se in inferiorità numerica ma sfruttando il vantaggio della posizione… fin qui Lee gioca la sua partita a Scacchi in maniera impeccabile.

Il primo è che la brava gente di Baltimora e dintorni non rimase troppo impressionata dallo spettacolo di tutti questi ragazzi vestiti di grigio che cantavano Maryland, my Maryland! a squarciagola, con aria baldanzosa ma decisamente male equipaggiati, con uniformi lacere e spesso con le scarpe sfondate dalle lunghe marce. Lee comprese che avrebbe dovuto almeno ottenere una vittoria sul campo all’interno dei confini dello Stato per convincere i suoi cittadini a passare dalla parte di Dixie e compagnia.

Il secondo è che non aveva fatto i conti con la frizione e con un ufficiale confederato che lasciò i piani completi della sua offensiva maldestramente nascosti all’interno di un involucro contenente alcuni sigari, prontamente recuperati da due soldati nordisti. I quali indubbiamente se li fumarono per celebrare la loro insperata fortuna e poi corsero dai loro comandanti, mostrando loro come Lee avesse diviso le sue forze per depredare gli arsenali federali della zona e che quindi ora era vulnerabile nella sua posizione centrale di Antietam.

La fortuna di Lee era che al comando dell’Esercito del Potomac c’era George B. McClellan, comandante sempre capace di intuire quale fosse la strategia giusta da adottare… ma non di attuarla se non ventiquattro ore dopo che tale strategia avesse ormai perso qualsiasi utilità. Giunto finalmente ad Antietam, McClellan si mosse con la sua consueta “agilità” e attaccò Lee un corpo d’armata alla volta mostrando un incredibile talento per la complicazione inutile di manovre semplici. Tuttavia, la superiorità numerica delle giubbe blu era tale che perfino lui riuscì quasi a ottenere una vittoria, con Lee costretto a ritirarsi solo dopo aver subito (e inflitto) gravi perdite.

Quasi una vittoria, perché Antietam non fu certo un trionfo per nessuno, se non per i becchini della zona che si ritrovarono tra le mani il peggior massacro in terra americana della storia, visto che l’armata sudista era stata danneggiata, ma era ancora in condizioni di combattere. Ma qui arriva il vero vincitore, un uomo che non era un militare e soprattutto neanche era presente sul campo quel giorno. In effetti, non era neanche nel Maryland quel giorno, ma al suo posto di lavoro di Washington D.C.: il presidente Abraham Lincoln.

Il quale, venuto a sapere dell’esito incerto dello scontro, decise che anche un pareggio ci poteva stare e che, anzi, con un po’ di aiuto lo si poteva far passare per una mezza vittoria, e che con un pizzico di pubbliche relazioni in più poteva perfino diventare quel grande successo militare che gli avrebbe fornito il necessario margine politico per rendere credibile la sua vera mossa geniale, del tutto al di fuori di qualsiasi scacchiera o simili: il Proclama di Emancipazione. Grazie a questo atto e alla successiva introduzione del Tredicesimo Emendamento nella Costituzione americana (Gennaio 1865) tutti gli schiavi, prima solo al Sud e poi in tutta l’Unione (Maryland compreso!), erano liberi… e così, visto che c’erano, potevano anche arruolarsi nell’esercito federale fornendo 180.000 nuovi soldati di lì alla fine del conflitto. In più, l’iniziativa rese un’impossibilità diplomatica il riconoscimento della Confederazione da parte delle grandi potenze europee, visto che queste avevano trascorso gli ultimi decenni ad approvare legislazioni antischiaviste (e ne andavano giustamente orgogliose): ora che anche il nord si ritrovava nel club delle nazioni veramente “civilizzate”, il sud era diventato poco più che un pariah internazionale. Antietam divenne così per tutti un trionfo per le armi dell’Unione… per tutti tranne che per McClellan, visto che Lincoln con un colpo da vero maestro lo accusò comunque di aver mostrato un’intollerabile indecisione e se ne liberò, congedandolo su due piedi.

Scacco matto, generale Lee. E anche (ex) generale McClellan.

In tutto questo, perché stiamo parlando di soldati sudisti canterini, sigari smarriti, generali nordisti incapaci e di uno dei più abili uomini politici della storia umana?

Perché solo quando gli Scacchi avranno una regola che vi faccia trovare per puro caso sotto la sedia un biglietto con sopra scritte le prossime cinque mosse del vostro avversario, o un’altra secondo la quale dopo una patta avete comunque partita vinta se riuscite a convincere la maggior parte del pubblico che in fondo almeno moralmente siete riusciti a fare scacco matto (sacrificando al contempo la vostra Regina perché “non abbastanza aggressiva”), solo allora si potrà affermare che gli Scacchi sono un gioco che ha qualcosa anche vagamente a che fare con l’arte militare in particolare e la guerra in generale.

Eventi come questi per troppo tempo e da troppi studiosi, certo molto validi ma soggetti a visioni puramente cinetiche della storia militare, sono stati considerati solo delle semplici casualità, delle svolte fortuite con effetti rilevanti ma pur sempre ai margini dell’analisi del fenomeno bellico.

Essi invece sono il fenomeno bellico di cui costituiscono parte integrante e cruciale: ordini male interpretati, ingerenze politiche, deviazioni caratteriali dei singoli protagonisti, abili sotterfugi che cambiano l’equilibrio delle forze in campo, fatti del tutto estranei alle vicende che improvvisamente cambiano il corso degli eventi.

E se dallo studio della storia, quindi in ultima analisi della realtà pur se appartenente al passato, passiamo allo studio di un qualsiasi gioco che voglia avere un qualsiasi legame con tale realtà, non possiamo che ritenere necessaria l’inclusione in esso di elementi dichiaratamente assenti negli Scacchi. Dadi, carte, mappe, meccaniche di attivazione, percorsi paralleli, tabelle… quel che volete, ma tutte queste cose prese singolarmente o più spesso unite assieme in una fitta rete di interazioni rappresentando un sine qua non per un gioco che voglia essere qualcosa di più che un mero esercizio intellettuale, una pur dottissima divagazione simbolica o una disfida psicologica.

Elementi del genere c’erano nel Chaturanga, anzi ne erano la materia prima. Gli Scacchi hanno voltato le spalle a tutto ciò, come era loro diritto, ma ora subiscono la conseguenza di tale scelta: ora è la realtà che ha perso ogni interesse nei loro confronti.

Tutto quel che avete letto potrebbe sembrare una sorta di improbabile filippica contro il gioco degli Scacchi in quanto tale, un j’accuse che ne mette in discussione il valore intellettuale come anche, in ultima analisi e se vogliamo restringere il discorso agli argomenti che ci sono più cari, lo stesso valore ludico. In realtà, queste riflessioni non vogliono essere nulla del genere e certo non hanno l’obiettivo di sminuire un fondamentale gioco dalla storia plurisecolare, che ha appassionato uomini d’arme, leader politici e persone comuni, ispirando tra l’altro una serie infinita d’opere d’arte di ogni genere, dai dipinti ai romanzi, dalle stampe ai film. Sotto questo aspetto, in particolare, gli Scacchi hanno forse avuto maggior fortuna, ben prestandosi con la loro astrazione a riletture allegoriche e perfino esistenziali: i wargame si devono accontentare (si fa per dire, visto l’alto pregio di tali opere) di un omonimo film del 1983 con Matthew Broderick, una rapida comparsata in una scena di Countdown Dimensione Zero (con i marinai di una portaerei che giocano ad Advanced Squad Leader), il bellissimo romanzo di Roberto Bolaño Third Reich e una scenetta in fin dei conti non proprio esaltante per il genere in una puntata della serie televisiva The Big Bang Theory… insomma, un po’ pochino.

Da ciò ne conseguirebbe una “sopravvalutazione” dell’esercizio mentale richiesto in tale gioco, al quale sarebbero addirittura superiori la più essenziale Dama e (cenni di approvazione col capo da parte di von Clausewitz) il gioco di carte del Whist. Il sospetto è che il nostro amatissimo scrittore del mistero avrebbe inserito in tale lista anche il wargame, se avesse avuto modo di conoscerlo.

Ciò che qui più ci interessa, slancio letterario di Allan Poe a parte, è proprio tale distinzione tra elaborazione meccanica pura da una parte e valutazione complessa di più fattori interconnessi dall’altra. La prima richiede uno sforzo intellettuale non da poco e sicuramente esercitarsi in essa è utile ai fini della propria crescita interiore, ma la realtà segue ben altre regole e molto più spesso richiede il costante esercizio della seconda, meno definita attività. Soprattutto in quel campo così complesso e allo stesso tempo così fondamentale nell’ambito dell’esperienza umana che è l’arte della guerra, anche quando essa si esplica in una disarmata ma spesso non meno cruenta “gestione dei conflitti”.

Di quest’ultima gli Scacchi non sanno e non possono dirci nulla. Ma non per chissà quale limite a essi connaturato, bensì come già detto per una loro stessa scelta, compiuta quando secoli fa decisero di astrarsi totalmente dalla realtà. Provare a riportarli ora in contatto con il mondo, con qualsiasi aspetto di esso dalla guerra all’economia alla politica, non è solo un errore, ma per certi versi un insulto alla loro stessa natura ideale. Neanche la realtà sarebbe così crudele da costringere questo pur bellissimo gioco a essere ciò che non è, una qualsivoglia forma di rappresentazione o di interpretazione dei rapporti concreti tra le cose e le persone.

Gli Scacchi dunque volutamente ignorano tutta quella pletora di espedienti pratici, imprevisti da contenere o da sfruttare, flessibilità decisionali, scelte multiple e interdipendenti che sono alla base di qualsiasi cosa esista a questo mondo. Permangono certo intrisi di grandi simbolismi, ma nel corso dei secoli hanno subito così tante evoluzioni e interpretazioni successive che ormai si può leggere tutto e il contrario di tutto nei loro quadranti e nelle mosse dei loro pezzi, da mirabolanti segreti esoterici a profonde massime esistenziali.

Il Kriegsspiel/wargame, perfino nelle sue forme più idealizzate di “Rossi contro Blu” parla invece dell’attività bellica vista nel suo concreto, con metodo scientifico e tragico pragmatismo, introducendo fin dai primi regolamenti elementi non cinetici come la nebbia di guerra e gli eventi imprevisti, o gli aspetti politici ed economici del conflitto nelle successive evoluzioni. Già solo per questo tale tipologia di giochi vanta un ben più elevato valore educativo (oltre che esplicitamente didattico), sia in processi di formazione diretta alla tipologia di eventi simulati che di formazione indiretta volta allo sviluppo di capacità da sfruttare in qualsiasi ambito professionale quali il lavoro di squadra, il coordinamento e il pensiero laterale.

A ciò gli Scacchi possono solo rispondere trattando del “conflitto” (più che della guerra) in astratto, materiale o morale, reale o intellettuale… un modo ottimo per definire in generale le dinamiche, alternativamente o puramente cinetiche o puramente ideali di offensiva e difensiva, copertura delle proprie linee, supporto laterale, mantenimento dell’iniziativa, ma in fin dei conti poco utile all’atto pratico.

Dunque, superando le suggestioni simboliche e rimanendo ancorati alla cara, vecchia e crudelmente aristotelica realtà, appare evidente una necessaria e forse impietosa conclusione per il nostro discorso: nell’idealistico afflato di creare un modello unitario slegato da qualsiasi contingenza materiale al fine di rappresentare ogni tipo di dinamica conflittuale, gli Scacchi hanno adottato un approccio così astratto che nel concreto hanno finito con il non rappresentarne più nessuna. Perché se è vero che, come diceva Eraclito, la realtà non è altro che conflitto, in quanto “Polemos è il padre di tutte le cose”, allontanarsi così totalmente dalla realtà per rappresentare proprio il conflitto che di essa è parte fondamentale diventa, semplicemente, un controsenso logico, una situazione da cui non vi è alcuna via d’uscita.

In altre parole, uno scacco.

Ho fatto davvero bene a convincerti a inviare un articolo in risposta a quanto scritto da Iugal e apocastasi: in chat Telegram non avresti potuto esporre così bene il concetto.

Ora però ne vogliamo leggere degli altri. :D

Sbaglio o alla fine si chiude un po' il cerchio tornando all'articolo di Iugal, per cui ci sono in definitiva più punti di contatto e di "evoluzione" tra gli astratti (scecchi che siano) e i giochi german, così come ce ne sono tra american e wargames?

Sulla questione sul perché sono gli scacchi (intesi come giochi astratti) a fare breccia sugli ambienti più culturalmente forti deriva dal valore dato a cultura, sapere e sfoggio dello stesso come status simbol. Figli della filosofia greca, non potevamo andare che verso il Paradiso che l'Inferno, e in quelle terre lì, si sa nulla, è lasciato al caso e tutto è libero arbitrio e fato.

La divina provvidenza non ha mai giocato specie dominanti. - Von Clausewitz

wow, editoriale coi fiocchi

Sbaglio o alla fine si chiude un po' il cerchio tornando all'articolo di Iugal, per cui ci sono in definitiva più punti di contatto e di "evoluzione" tra gli astratti (scecchi che siano) e i giochi german, così come ce ne sono tra american e wargames?

Dovrei rileggermelo tutto, ma mi sembrava che Iugal paventasse una certa "chiusura del cerchio" con i wargame che si ricongiungono in qualche modo agli astratti a fronte di alcune similitudini.

Da questo articolo, mi pare tutto il contrario, cioè che il wargame è l'apice dell'ambientazione/simulazione, quindi ancor più distante da qualsiasi astratto e anche dagli Scacchi che vengono talvolta considerati un "wargame astratto".

Sì, anche se il parallelismo iniziale di Iugal vedeva una sorta di linea con astratti e wargames agli opposti e german e american in mezzo

Complimenti per l'articolo, a me personalmente è davvero piaciuta la storia dell'evoluzione del gioco.

Un unico commento che mi sento di fare è che l'interpretazione del fatto che gli scacchi possano aver abbandonato i dadi a causa della condanna morale ludica sia più pregiudizio attuale che sentore dell'epoca: la condanna morale c'è, ma essendo in pieno medioevo, il gioco viene posto, in particolare proprio il dado, alla mercè della morale e del pregiudizio dell'imperante cattolicesimo, mentre la fortuna, fin dall'antichità che nel medioevo stesso, è contemplata come elemento pervadente la realtà (si ricordi "Fortuna Imperatrix Mundi" dei canti gregoriani e tutti i giochi "aleatori" tipici proprio del mondo antico)

Le carte e il dado non solo sono giochi, ma sono il peggio di essi, sono "peccato", visto che molto spesso sono il passatempo nelle taverne del popolino (si ricordi inoltre l'allegoria dei legionari che si giocano a dadi le vesti del cristo). Ed infatti in un primo momento il gioco degli scacchi viene visto con timore (scambio di lettere tra il cardinale Damiani e il papa Alessandro II) e addirittura vietato con Luigi IX in Francia.

Penso quindi che gli scacchi, arrivati in Europa da più parti (la prima a cui pensiamo è senz'altro la zona araba), abbiano goduto, nelle prime fasi, di ammirazione e al tempo stesso biasimo, e che quindi siano arrivati all'impianto conosciuto oggi attraverso varianti regionali (il Libro de los Juegos di Alfonso X per esempio), ma anche e soprattutto attraverso la censura cattolico-medievale, che non vedeva di malocchio la fortuna in se, ma espressamente il dado.

Grazie ancora per il bell'articolo e tutti gli spunti che hai fornito.

Complimenti per l'articolo, a me personalmente è davvero piaciuta la storia dell'evoluzione del gioco.

Un unico commento che mi sento di fare è che l'interpretazione del fatto che gli scacchi possano aver abbandonato i dadi a causa della condanna morale ludica sia più pregiudizio attuale che sentore dell'epoca: la condanna morale c'è, ma essendo in pieno medioevo, il gioco viene posto, in particolare proprio il dado, alla mercè della morale e del pregiudizio dell'imperante cattolicesimo, mentre la fortuna, fin dall'antichità che nel medioevo stesso, è contemplata come elemento pervadente la realtà (si ricordi "Fortuna Imperatrix Mundi" dei canti gregoriani e tutti i giochi "aleatori" tipici proprio del mondo antico)

Le carte e il dado non solo sono giochi, ma sono il peggio di essi, sono "peccato", visto che molto spesso sono il passatempo nelle taverne del popolino (si ricordi inoltre l'allegoria dei legionari che si giocano a dadi le vesti del cristo). Ed infatti in un primo momento il gioco degli scacchi viene visto con timore (scambio di lettere tra il cardinale Damiani e il papa Alessandro II) e addirittura vietato con Luigi IX in Francia.

Penso quindi che gli scacchi, arrivati in Europa da più parti (la prima a cui pensiamo è senz'altro la zona araba), abbiano goduto, nelle prime fasi, di ammirazione e al tempo stesso biasimo, e che quindi siano arrivati all'impianto conosciuto oggi attraverso varianti regionali (il Libro de los Juegos di Alfonso X per esempio), ma anche e soprattutto attraverso la censura cattolico-medievale, che non vedeva di malocchio la fortuna in se, ma espressamente il dado.

Grazie ancora per il bell'articolo e tutti gli spunti che hai fornito.

Grazie a te per gli interessanti e ben documentati approfondimenti!

Qui vi sarebbe un lungo (ancor più lungo di questo articolo!) discorso simbolico ed allegorico da fare sul concetto di caso nella cultura indiana da cui viene il Chaturanga (nella sua olistica sostanza, siccome tutto è collegato, il risultato del dado dipende dal gesto del dado che dipende dalla natura della tua esistenza attuale che dipende a sua volta dal karma accumulato e via discorrendo: insomma, anche il caso è solo un'illusione di ciò che ci ostiniamo a chiamare "realtà delle cose", come giustamernte ci ricorda Sciarra nel suo bellissimo Il simbolismo dei giochi), sulla sua evoluzione in epoca classica, sulla sua visione nella cultura araba (meglio, nellE culturE arabE), per poi arrivare alle sue derivazioni medievali (e anche lì... il Medioevo è una roba durata un buon migliaio di anni... non è che tutti l'hanno sempre pensata allo stesso modo per tutto il tempo: la stessa Chiesa e la sua Scolastica hanno posizioni molto contrastanti al riguardo), e giù giù fino a noi.

Quindi, sì, è vero che il dado e il caso sono due cose diverse, o meglio il dado viene visto come la quintessenza di tutto ciò che vi è di più sbagliato sbagliato e negativo nel caso, quasi un artefatto diabolico. Va anche ricordato che per molto tempo gli scacchi o loro forme derivate rimarranno oggetto di scommessa, ossia si giocheranno per soldi, il che aggrava la situazione e ad esempio probabilmente spiega perché essi vengano espressamente vietati dalla Regola dell'Ordine Templare (Paragrafo 317)... ma come, gli scacchi non dovevano servire per esercitarsi nell'arte della guerra?

Però va anche segnalato che il buon Alfonso X Il Saggio che giustamente qui è stato citato nel suo Libro de Los Jeugos piazza delle miniature in cui vediamo... proprio due cavalieri con insegne templari giocare a scacchi! E addirittura in un'altra un Templare che gioca con un orientale, probabilmente un Moro... Messaggi in codice del buon Re spagnolo che di Templari ne deve aver visti parecchi visto il loro pesante coinvolgimento nelle prime fasi della Reconquista, o semplice constatazione di ciò che accadeva realmente?

Insomma, qui il discorso tra moralità e gioco si fa davvero intricato e ci porterebbe in altri lidi. Ma la condanna morale quanto meno del dado è quasi certamente alla base della predilezione in ambito greco di giochi più astratti e scevri dai capricci dell'alea. Che però riassume molta importanza in ambito romano nel "Quisque faber fortunae suae" di Appio Claudio Cieco, che va secondo me inteso nel macchiavellico senso del "domare la sorte": e infatti i Romani giocheranno così tanto coi dadi da lasciarci alcuni tra i primi esemplari di torri lanciadadi!

Argomenti affascinanti e tutti collegati tra loro, ricchi di spunti dietro ogni angolo. ;)

Ho fatto davvero bene a convincerti a inviare un articolo in risposta a quanto scritto da Iugal e apocastasi: in chat Telegram non avresti potuto esporre così bene il concetto.

Ora però ne vogliamo leggere degli altri. :D

Ma volentieri! E ancora grazie per l'opportunità! :)

Sì, anche se il parallelismo iniziale di Iugal vedeva una sorta di linea con astratti e wargames agli opposti e german e american in mezzo

Tanto da dire anche qui, se non altro perché parlerei più di simulazione che di wargame, visto che non sono affatto sinonimi (e se volete, un buon argomento per un prossimo articolo è proprio perché, almeno a mio parere, i due termini non sono equivalenti...).

Comunque in generale mi convince come schema di massima.

I commenti sono anche più belli dell'articolo :)

Confermo che i concetti di alea e fortuna declinati in diverse culture producono esiti diversi,

mi spiace non saperne di più sull'argomento ludico in particolare, ma ho seguito tutto lo scambio con molto piacere. Bravissimi.

Mi fa piacere che una semplice intuizione, la chiusura dell'articolo citato in apertura da Sinclair, venga confermata in questo documentatissimo pezzo.

Astratti (con tematica di guerra) e moderni giochi di simulazione condividono solo lontane reminiscenze, ma hanno poi avuto sviluppi divergenti, tanto da da collocarsi appunto "oltre german e american", ovvero ai loro estremi. Astrazione, sintesi, simbolismo da una parte e simulazione, dettagli, pragmatica dall'altra.

Interessante anche lo spunto sintetizzato nella frase "per molti wargamer moderni il termine “scacchistico” non è un complimento da fare a un gioco, bensì un difetto". Che mette in luce il tema, ancora lontano dall'essere risolto, caratteristiche e difetti.

Articolo monumentale, da studiare e conservare, complimenti a Sinclair.

Magistrale!

Gran bell'articolo. Lo trovo un poco scentrato però.

Io ho 50 anni e non ho mai conosciuto nessun gio catore di scacchi che dicesse che è un wargame. Nel senso di una simulazione di una guerra. Al limite, ma proprio al limite, l'astrazione di una situazione tattica in guerra, ma nemmeno. Quindi credo che sul fatto che gli scacchi non siano una simulazione di guerra, ossia non siano un wargame, non ci piove.

Chi li ha paragonati a na guerra, lo ha fatto, intentendo che sono spietati. Nel loro non prevedeere il caso, lasciano che il piu forte devasti sempre il piu debole, salvo rare disattenzioni, e rendono, gli scacchi, quella sensazione di frustrazione del non poter far nulla. Scacchi come altri giochi, si intende. Le informazioni sono tutte note, e si sa che il bianco ha un leggero vantaggio. Non c'è trucco non c'è inganno, Come Go, se giochi e sei meno forte, è solo frustrazione. E tra dua di pari livello, è una vera guerra, di cervelli, si intende.

Ecco, cito: "Da ciò ne conseguirebbe una “sopravvalutazione” dell’esercizio mentale richiesto in tale gioco, al quale sarebbero addirittura superiori la più essenziale Dama e (cenni di approvazione col capo da parte di von Clausewitz) il gioco di carte del Whist. Il sospetto è che il nostro amatissimo scrittore del mistero avrebbe inserito in tale lista anche il wargame, se avesse avuto modo di conoscerlo.".

No questo è proprio un errore concettuale. Con tutto il rispetto. Intanto si parla di esercizio mentale, e altri giochi sarebbero superiori aglil scacchi in questa quantità che sarebbe l'esercizio mentale. Ora, sarebbe interessante capire quale è l'unità di misura dell'esercizio mentale. Il Q.I. lo è dell'intelligenza (no comment). Ma che io sappia non vi sono unità di misura del livello di esercizio mentale. Si voleva forse dire livello di spremitura di meningi? Forse. Evidentemente c'è un errore. Era meglio dire che a seconda dei giochi l'esercizio mentale è differente. Meglio. Son proprio cose diverse.

La diversità non deriva solo dal gioco, ma da come è giocato. Mi spiego. Se tutto il mondo giocasse ossessivamente a azul, o a food chain magnate; se ci fossero interi tomi di centinaia di pagine dedicati alle aperture del Grande Zimbawe, beh l'esercizio mentale cambierebbe.

Se servisse un modo per misurare, in un giocatore. la rapidità di pensiero; la capacità di adattamento; la predisposizione al gioco in genere; la capacità di capire rapidamente cosa il giocho chiede da te: beh sceglierei un bel euro incazzato che nessuno dei due ha giocato, manuale delle regole, e il giorno dopo partita.

Negli scacchi, lo sanno tutti, non vince il piú intelligente, il piú furbo, il piú sveglio, no, vince chi ha studiato migliaia di ore. Se non studi, seriamente, rivedendo le tue mosse, studiando partite di altri, leggendo centinaia di pagine su aperture medio gioco e finali, facendo decine di migliaia di esercizi sui tatticismi, ecc... perdi sempre. Anche con il piu stupido del mondo. Magari a parità di ore studiate, ci sarà quello che rende di piú, ma lo studio, è fondamentale. Spesso, negli scacchi, in una determinata situazione, si scelgono varianti seguendo, per qualche mossa, partite già giocate, situazioni note. Un giocatore forte per una bella percentule delle mosse, segue posizioni note, decide tra varianti conosciute. Il che impica conoscere una marea di partite, di varianti, di aperture, di finali. La maggior parte sono pattern che sai a memoria, memoria visiva, studio, studio, studio e ancora studio. Per essere competitivi negli scacchi serve dedicarsi anima e corpo a quello. Altro che le trenta partite che di solito i giocatori vantano a un gioco da tavolo per dire che ci hanno giocato un sacco. 30.000 forse.

Giocato a livello dilettantistico, invece, gli scacchi sono poco piú di un astratto carino, senza nemmeno troppe pretese. Quello che li fa grandi, immensi, la piú grossa guerra sanguinaria tra cervelli che esista insieme a Go, è la relazione tra immensa semplicità delle regole, e mostruosa profondità strategica. La sfida tra due campioni è davvero uno scontro titanico tra menti concentratissime, implacabili, maniacali.

Paragonare questo esercizio mentale con quello che serve per giocare a paths of glory, è un non sense. Come paragonarlo alla dama, che, come il tris, è un gioco risolto. Ossia, vi sono computer che fanno le partite perette. Cosa che negli scacchi campa cavallo, mentre per Go, non ci provano prorpio credo.

In conclusione, non capisco ste eterne gare. Sto continuo catalogare è wargame o no? È piu figo il campione mondiale di Agricola o Magnus Carlsen? Sono grandezze e logiche incomparabili. Tra loro.

Però su una cosa siamo davvero tutti d'accordo. Scacchi non è una simulazione bellica.

Si noti, a margine, che nel mondo del poker online non è raro vedere giocatori di scacchi (e di back gammon), che eccellono. Il motivo è semplice. Hanno una capacità di calcolo e disciplina mentale, che nel poker è decisiva. E sono fenomenali nel deinire situazioni tipo. In questo vi è forse solo un altro gioco, qui sulla tana piú noto, che ha altrettanto esito. magic. Mai giocato a magic, ma sembra che anche li la capacita di capire contro chi stai giocando, adattando il mazzo in modo da creare una combinazione probabilisticamente piú efficace, abbia notevoli punti in comune con l'altro immenso gioco dell'umanità, ossia il poker.

Bellissimo articolo. Mi piace scacchi ma non è un simulatore di guerra. Nella guerra quella che vince è l'informazione e anche degli imprevisti difficilmente calcolabili. Questo articolo è bellissimo: amo l'imprevedibilita (soprattutto i dadi più che le carte) ed è ovvio che è composta da più elementi che messi insieme ricreano situazioni verosimili. Stupendo, complimenti!!

Per scrivere un commento devi avere un account. Clicca qui per iscriverti o accedere al sito

Accedi al sito per commentare© 2004 - 2023 Associazione Culturale - "TdG" La Tana dei Goblin

C.F./P.IVA: 12082231007 - P.le Clodio 8, 00195 Roma

Regolamento del sito | Archivio | Informativa privacy e cookie | Contatti

La Tana dei Goblin protegge e condivide i contenuti del sito in base alla seguente licenza Creative Commons: Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo, v.4.0. Leggi il testo sintetico, oppure il testo legale della licenza.